在快节奏的现代生活中,婚礼往往简化为流程和场面。但在中国传统文化里,“成婚”不仅是两个人的结合,更是一场家族与礼制交织的仪式,承载着对天地、祖先与社会秩序的深刻认同。其中,“三书六礼”与“红盖头”,便是古代婚礼中最具象征性的元素,它们背后,有着丰富而深远的文化意涵。

三书六礼:婚姻的仪轨系统

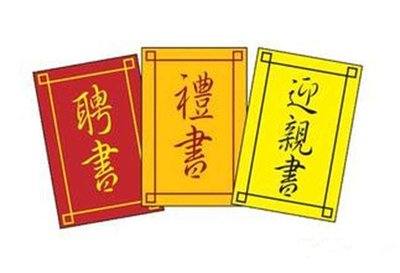

“三书”是指聘书、礼书与迎书,是婚姻各个阶段的重要文书凭证,具有法律与礼仪双重功能。

• 聘书为男方求婚时所递交的正式文书,表明诚意;

• 礼书伴随聘礼而来,列明礼品种类与数量;

• 迎书则是在迎娶之日交予女方,表明婚事正式完成。

而“六礼”则是婚姻过程的六个传统步骤:

纳采、问名、纳吉、纳征、请期、亲迎。

从最初的提亲(纳采)、到八字合婚(问名)、占卜吉兆(纳吉)、送聘礼(纳征)、确定吉日(请期)、再到最终的迎亲入门(亲迎),每一步都有特定仪式、词语和规矩,构成了一套完整的婚姻系统,既讲究天命,也注重人情。

这套体系不仅见于《礼记》《仪礼》等典籍,也深植于民间社会的婚礼实践中,哪怕在20世纪前期的乡村地区仍保留得较为完整。

红盖头:嫁娶之中的羞与敬

与仪式并重的,还有视觉符号中的“红盖头”。

这是古代新娘出嫁时必须佩戴的一块红布或纱巾,通常由女方家人在出门前亲自盖上,直到拜堂时由新郎揭开。

红色象征吉祥、避邪,而“盖头”则象征女子的贞静、矜持与对夫家的敬畏。盖头不只是一种装饰,更是一种文化的隐喻——它遮蔽的是容貌,传达的却是礼教对“闺阁之德”的强调。

“掀盖头”一幕,常在民间戏曲与文学作品中出现,成为男女初见、命运交汇的高光瞬间,也寓意着人生新阶段的开启。

民俗中的传承与变通

随着社会发展与婚恋观念变迁,传统婚俗中的诸多礼节已被简化或替代。但在一些注重仪式感的家庭,仍会以现代方式复刻“三书六礼”流程,如发电子“礼书”、模拟“亲迎”等。红盖头也常作为婚照或复古婚礼的一部分重新被演绎。

这些看似“老派”的元素,其实是中华民族长期重视家庭、血缘与伦理关系的体现。它们不仅是一套婚配机制,更是一种文化基因的活态传承。