明朝正统十四年(1449年),发生了一件足以让整个帝国崩溃的大事:皇帝亲征失败,被敌人俘虏。这不是传说,这是实实在在的“土木堡之变”——明英宗朱祁镇成了瓦剌人的战俘,帝国政权瞬间陷入生死边缘。

但令人惊讶的是,这次看似致命的危机,明朝不仅没亡,反而在短短数月内完成权力交接、稳住京师,硬生生挺了过来。而主导这一切的,不是皇帝,而是一位文臣——于谦。

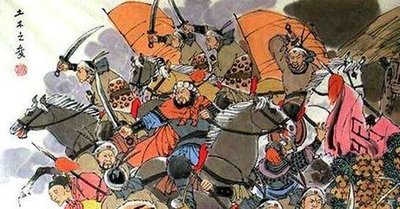

土木堡之变的开始:御驾亲征瓦剌

这场悲剧的起点,其实是“轻敌”和“昏招”。

当时的北方草原,由也先率领的瓦剌部族崛起,屡次骚扰边境。明英宗年仅22岁,在太监王振的鼓动下,决定“御驾亲征”,本想立功,却完全没有军事准备和后勤保障。

整个明军出征30多万人,却仓促集结、兵疲马乏、补给混乱,在回师途中被瓦剌包围于土木堡(今河北怀来一带),最终全军覆没。皇帝本人也在混乱中被俘虏,成了敌人的“人质”。

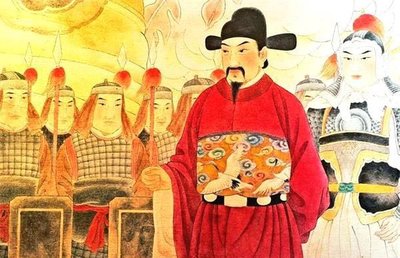

明朝亡国之危:于谦力挽狂澜

换做其他朝代,一国之君被俘,几乎等于“政权灭顶”。更何况,英宗年幼,朝中大权由宦官王振把控,内政早已混乱。消息传到京城,一时间人心惶惶,守军不知听谁号令,百官也不知是继续抗敌,还是议和求降。但这时,真正稳定局势的,是兵部侍郎于谦。

他迅速提出三件事:

1. 立即拥立新帝(英宗之弟朱祁钰),保证政权不断线;

2. 调动京师军备,坚决主张抗战而非议和;

3. 废黜王振党羽,整顿朝政、统一指挥。

短短几日,明朝内部完成了几乎不可能完成的任务:换皇帝、整军备、稳民心。敌人虽然手中有人质,但却发现“俘虏皇帝”在政治上并没有价值——明朝没乱。

瓦剌兵锋直指北京城,一度兵临城下。在这危急关头,于谦组织了大规模防御工事,同时积极调集各地援兵,甚至把京城百姓动员起来准备战斗。

也先眼看围城无效,又失去了通过“皇帝”要挟的筹码,开始后撤。明军抓住机会反击,一举击退瓦剌,保住了京城——明朝的大厦没有倒,反而更加稳固。

而于谦的名声,也因此达到了顶峰。他被称为“中兴之臣”,其担当、果断与忠诚,成为后世文官的楷模。

朝政再次反转:英宗夺门之变

两年后,英宗被释放回国。但这时候,皇位已在他弟朱祁钰手中,他只能暂时当“太上皇”。不过在政治斗争中,英宗通过“夺门之变”再次登基,重新掌权。

令人唏嘘的是,他一回朝便开始清算曾经的功臣。于谦虽救国有功,却被以“谋逆”罪名诛杀,年仅49岁。直到几十年后才被平反,入祀功臣庙。

铁血忠臣于谦用生命诠释了“社稷为重,君为轻”的忠义观,也留下了千古名言:

“粉身碎骨浑不怕,要留清白在人间。”

土木堡之变,是明朝一次几乎“亡国”的危机。皇帝被俘,数十万大军覆灭,敌军兵临北京,却没有造成政权崩溃。但是虽有于谦力挽狂澜,此役之后,明朝国防,财政与君权威信均大受打击,这也是明朝由盛转衰的开始。