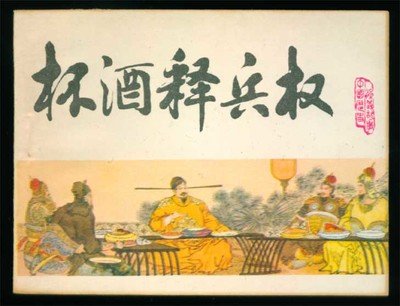

在中国历史上,权力的争夺常常伴随着刀光剑影。然而在北宋开国之初,赵匡胤只用了一杯酒,就悄无声息地化解了潜在的军事威胁——这就是著名的“杯酒释兵权”。这场发生在宴席上的权力交接,至今仍是史家争论的话题:它究竟是仁政示范,还是一场政治妙手?

背景:黄袍加身后的隐忧

公元960年,陈桥驿兵变,赵匡胤被部将黄袍加身,推上皇位。然而,他深知这套“拥立”戏码是双刃剑——当年能推他上位的将领,也可能推别人上去。北宋建立后,镇守各地的节度使仍手握兵权,这些老战友既是功臣,也是潜在的威胁。

赵匡胤深知,若用武力削权,难免引起反叛,导致内乱;若放任不管,则皇权难固。于是,他选择了一个看似温和的方式——请功臣们喝酒。

宴席上的转折

史书记载,赵匡胤在宫中设宴,邀几位最有兵权的将领畅饮。席间,他以兄长的口吻说:“自古将相难全,你们戎马一生,也该功成身退,享享清福了。”这几位将领一听,心中明白——皇帝不动刀兵,却话里有话。

最终,他们“心领神会”,主动交还兵权,换来优渥的闲职与丰厚的俸禄。这一场没有硝烟的“政变”,被称作“杯酒释兵权”。

仁政,还是算计?

从表面看,赵匡胤不流血、不杀功臣,让功臣安享晚年,似乎是仁政的体现。但换个角度看,这也是一场高明的政治算计。

• 仁政面:避免内乱,保全功臣性命,符合北宋“重文轻武”的政策走向。

• 权谋面:通过心理压力与情感攻势,让将领在无形中放弃兵权,既避免了明面冲突,又彻底巩固了皇权。

历史上,这一举措的确让北宋免于唐末五代的藩镇割据局面,但也被批评为导致北宋军事薄弱,积重难返。

历史的双面镜

“杯酒释兵权”是赵匡胤的智慧,也是宋代中央集权的开端。从短期看,它稳固了政局;从长期看,北宋面对外敌屡屡受挫,与过度削弱武将力量不无关系。

这件事告诉我们,历史中的每一个“善意”决策,背后都有复杂的权力平衡。仁政与权谋,并非泾渭分明,它们往往交织在一起——就像赵匡胤的那杯酒,温热中暗藏锋芒。