“咚——咚——咚——天干物燥,小心火烛!”在旧时的黑夜里,这样的声音划破寂静,如同一盏晃动的灯火,照亮熟睡中的城镇与乡村。那是“打更人”的声音,一个如今已然模糊的职业,却承载着一代人关于夜晚、时间和安全的集体记忆。

打更,又称“巡更”或“报更”,是中国古代城市夜间治安管理制度的重要组成部分。最早可追溯至周代的“巡夜制度”,到宋、明、清时期发展为成熟的“更夫”体系。古人将夜晚分为五更,打更人每过一更便敲锣、击梆,用节奏和口令提醒人们夜深人静、注意防火防盗,同时也是“报时”的功能所在。

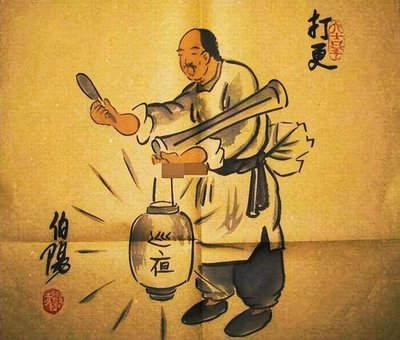

打更,不只是工作,它是一门有章法的“技艺”。更夫所持器具有时是铜锣,有时是木梆,口令也依地方而异——有的高声喊“夜半三更天干物燥”,有的则加上警句吉语,比如“万家灯火无恙安宁”。在没有钟表的年代,城里人听更声来判断时间,乡下人靠它知晓天亮前的动静。

然而,随着现代钟表、电力照明与安防系统的普及,打更这一职业在20世纪中期逐渐退出人们的生活。城市里不再需要有人通宵敲锣报时,乡村也用喇叭广播取代了巡夜人。更夫的脚步声消失了,连带着许多老街的夜也变得静默而陌生。

尽管如此,在一些注重传统的地方节庆中,打更仪式仍以“表演性民俗”的形式存在。如河北、山西等地的社火队伍中,仍保留了“巡夜打更”的节目,打更人穿着长衫、手持锣梆,以演绎的方式讲述那个属于黑夜与人心的守护故事。

“谁在夜里打更?”这是对过去时光的追问,也是一种温情的致意。那不只是职业的消逝,更是关于时间、安宁和人情味的传统生活方式的退场。每一次更声响起,都曾在夜色里,为无数个家庭撑起一个安稳的梦。