在中国传统文化中,“五常”是一个被频繁提及却往往只被模糊理解的概念。许多人知道它代表的是“仁、义、礼、智、信”,却未必了解这五个字为何成为儒家思想的核心,又如何构建起中国古代社会的伦理秩序和个体修养标准。

“五常”一词,最早可追溯至《礼记·礼运》,其后在《左传》《春秋繁露》《大戴礼记》等文献中逐渐被明确系统化。它们不仅是道德范畴的抽象提炼,更是儒家哲学建构“内修其身、外治其国”的理论基础。

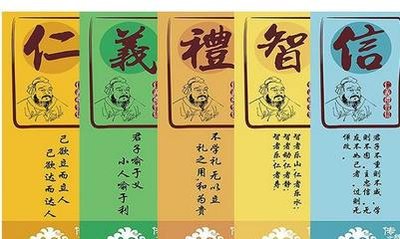

首先是仁。作为儒家思想的最高纲领,孔子将“仁”定义为“爱人”。“仁”不仅是一种情感,更是一种本体性的存在——它要求人拥有恻隐之心、推己及人之德。孟子更进一步指出:“仁,人心之所安也。”仁,是人性善的体现,是一切道德行为的源泉。

其次是义,即“合宜之行”。义并非简单的“对错标准”,而是在特定情境中做出符合道义的抉择。孔子曾说:“见利思义”,意在提醒人们不能因私利而失道。义,是行为的正当性原则,是对内在良知的坚持。

礼是规范,也是形式,更是维系社会秩序的工具。孔子将礼视为“人道之极致”,它不是繁文缛节,而是将仁义内化为日常行为的表现方式。礼教确立了尊卑有序、长幼有伦的社会结构,使个体之间的交往有据可依。

智则强调的是分辨力与判断力。在儒家看来,只有具备智慧的人,才能分清何为“仁义”,如何“合礼”,不至于因无知而误行。孔子赞许“知者不惑”,即强调智的重要性在于引导人走正道而不迷失。

最后是信,即“诚实守信”。在古代社会,信不仅是道德修养,更具有极高的政治意义。一个人无信,就难以立身;一个国家无信,政令难行。“民无信不立”,儒家将信看作人与人之间建立长久关系的基石。

这五者,并非孤立存在,而是一个有机的系统。仁是核心,义是尺度,礼是形式,智是方法,信是基础。五常互为支撑,构成了一个完整的道德哲学结构,既适用于个人修养,也延伸至家庭、国家乃至天下的治理。

时至今日,五常虽源自千年前的礼教社会,但其内核依旧具有跨越时代的价值。在多元而复杂的现代社会,“仁义礼智信”的原则,依然是我们反思自我、处理人际、规范社会的宝贵思想资源。

我们或许可以不再拘泥于古代的“礼仪”细节,但对“五常”精神的理解与传承,仍是中华文化延续与现代文明对话的重要桥梁。