每年农历五月初五,粽香四溢,龙舟竞渡,中国传统节日之一的端午节如期而至。它是国家级非物质文化遗产之一,也是中华民族重要的“节气性仪式”节日之一。虽然现代人多将它视为纪念屈原的节日,但实际上,端午节的文化根源远比我们熟知的传说更为复杂、丰富。

起源:驱邪避疫的“五月节”

在古代中国,“五月”历来被视为“恶月”,初五更被称作“恶日”。端午节最早并非纪念某一历史人物,而是全民性的辟邪驱毒节。尤其在江南水乡一带,湿热瘴气横生,疾病易发,人们常以草药沐浴、挂艾草、饮雄黄酒等方式应对自然变化带来的威胁。

这些传统习俗带有强烈的巫术与防疫色彩,如:

• 门上插艾草与菖蒲:艾叶驱虫,菖蒲象征辟邪;

• 佩香囊:以雄黄、朱砂等芳香药粉填充,挂于小儿身上,有安神驱秽之意;

• 饮雄黄酒:古人认为雄黄可杀百毒,虽现代已知其有毒性,但当时代表着对健康的渴望与理解。

因此,端午节的本质,是古人“与自然博弈”的文化回应。

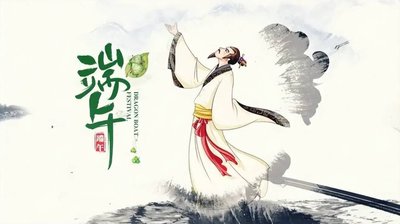

屈原纪念与文化升华

至战国时期,楚国大夫屈原因忠谏被放逐,最终投汨罗江自尽,百姓悲痛不已,每年端午投粽入江祭奠他。自汉代起,“纪念屈原”逐渐成为端午节的主线,尤其在南方楚地文化影响较强的地区更为普及。

屈原代表着中国古代知识分子的理想人格——忠诚、清正、忧国忧民。他让一个原本以民俗习俗为主的节日拥有了更深的历史厚度与文化象征,也令端午节成为表达家国情怀的重要节日。

传统习俗:融合实用与仪式

在长期演变中,端午节形成了丰富多样的节令活动,这些习俗既有实际功效,也承载了文化认同:

• 包粽子:从最初的“投江喂鱼”演变为家家户户裹粽团圆。南北风味各异,既是纪念也是“节令食疗”。

• 赛龙舟:由古代水神崇拜、祈雨祭水演变而来。现已成为竞技与社区文化的重要组成部分。

• 系五色丝线:红、黄、蓝、白、黑五色,代表五行,有镇邪纳福之意。

• 挂钟馗像、画午时符:源于道教文化,意在祛除不祥。

这些活动背后体现的,是中国人“重家庭、重养生、重节气”的生活哲学。

当代意义:文化认同与健康生活的融合

今天,端午节不再仅是“纪念屈原”或“吃粽子”这么简单,它已成为连接古今、融合传统与现代的文化平台:

• 节令饮食与健康:粽子的制作愈加注重营养搭配,如低糖、全谷物、菌菇馅等,反映出节日习俗与健康理念的融合。

• 儿童节令教育:佩香囊、画龙舟,成为家庭亲子教育的重要契机,强化文化认同感。

• 中医与节气结合:不少中医机构借端午之际推出艾灸、五毒贴、香囊调理等传统疗法,既传承技艺也服务大众健康。

端午节的精神内核,从最初的“辟邪求安”到今天的“健康与文化”,一直未变的是中国人顺应自然、敬畏生命、重视亲情与社群的传统观念。

节日从来不仅是时间上的节点,更是文化记忆的承载体。端午节之所以历经千年不衰,是因为它扎根于我们共同的生活经验、文化情感与养生智慧之中。当我们再次在五月初五挂起艾草、包上粽子,不只是延续一项古老传统,而是在悄悄与时间、与祖先、与自己对话。