在浩渺的中国神话宇宙中,诸神之事与人世情感交织缠绵,幻化出无数既神秘又动人的传说。其中“天女散花”的故事,在佛教文化中是一种庄严神圣的意象,在民间演绎中却被赋予了更丰富的情感与宿命意味。

这则传说,始于一位僧人与一位天女之间,跨越三世的相识与诀别。

前缘:人间有情

传说东汉末年,江南有一名书生,名唤沈知玄,自幼聪慧通文,颇具慧根。少年时,他在乡间书院中遇见一位名叫妙音的女子,两人志趣相投,情意暗生。妙音家中世代为医,父母原意将她许配给一位商贾,妙音却执意与沈生共赴前程。

然天不遂人愿。正值战乱之年,沈生科考落第,举家逃亡,而妙音则被强迫嫁入富户。新婚之夜,她趁家人不备,从后门悄然出走,独自前往曾与沈知玄约定重逢的老庙。奈何沈生迟至数日,妙音以为此生再无相见之望,终在庙后古井投身而亡,香消玉殒。

沈知玄赶到时,世间已无佳人。他将妙音遗物收起,抱憾遁入空门,法号云昭,自此潜心修行,不问红尘。

现世:花雨降临

百年过去,云昭已是江南一带颇有声望的高僧。他讲经布道,禅修悟理,却始终在梦中反复见到那张熟悉的面孔,仿佛一段未完的情,在某个维度中悄悄延续。

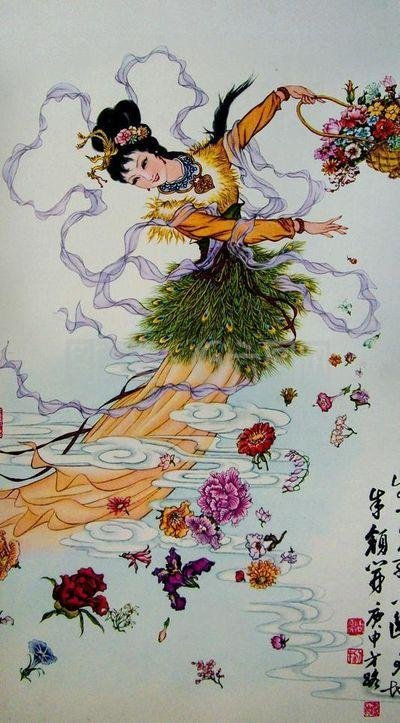

一日春末,寺外讲经台前聚满信众。午后,突有异光自西南腾起,空中有梵音隐隐传来,祥云层层中,一位衣袂飘然、手捧花篮的女子缓缓降临。她身着绛紫霓裳,头戴莲华冠,步履间花瓣洒落如雨,花落之处,草木含翠、空气清新。

众人惊叹:“天女降祥!”唯有云昭双目失神,只觉那眉眼神情,正是百年前魂牵梦绕的妙音。

天女缓缓落地,望着云昭,未语泪先流。她取出一朵白莲,轻轻递来:“你忘了我,我却从未忘你。”云昭心动,但神色不变,只合十低语:“此身已属空门。”

天女一笑:“我来,不为扰你清修,只为了却前缘。你我前世情深未尽,致使我魂魄入轮回不息。幸得上界引度,修成仙职,但仍需亲自送这最后一花,还你当年一句话。”

“此花为信,此来为终。”

言罢,天女化作一阵清香花雨,归于云端。空中犹有花瓣纷飞,若隐若现的背影随风远去。

后意:情不染法,花不落身

“天女散花”在佛教典籍中并非新语。《法华经》中曾言,天女洒花考验菩萨是否真正断欲,“花不着衣者,心无染”。而在《维摩诘经》里,天女洒花之举代表佛法布施、众生平等,是一种“以景显理”的象征。

但在中国民间文化中,这则天女散花的故事却被赋予了浓厚的人情意味。佛门本讲“无我无情”,但民间传说却大胆融合“神意”与“人情”,让天界的冷清中,也生出柔软的缱绻。

故事中的云昭与妙音,分别代表了“戒律”与“情缘”的两极。天女最终并未打破清修的戒律,而是以花作信,以别作解。这既保全了佛教的出世精神,也留存了世俗情感的一线温度。

在传说流传的地方,“天女散花”不再只是佛教法会的仪式景观,而是一种寓意着祝福、了愿、重逢与诀别的象征,出现在婚礼、庙会、戏曲等各种民俗场合中。

神话的温度

中国古代的神话传说,往往不是纯粹的想象,而是将信仰、情感、宇宙观融合进民众生活的一种“文化容器”。“天女散花”的故事,正是这种神话温度的体现——它不在于神迹多么奇幻,而在于让人相信:即使缘分未完,命运也终会以一种方式,让你“了断”、“成全”或“释然”。

在每一场花雨中,我们仿佛都能听见古人留下的叹息与祈愿。

“此来为终”,愿所有的尘缘,都能被温柔安放。