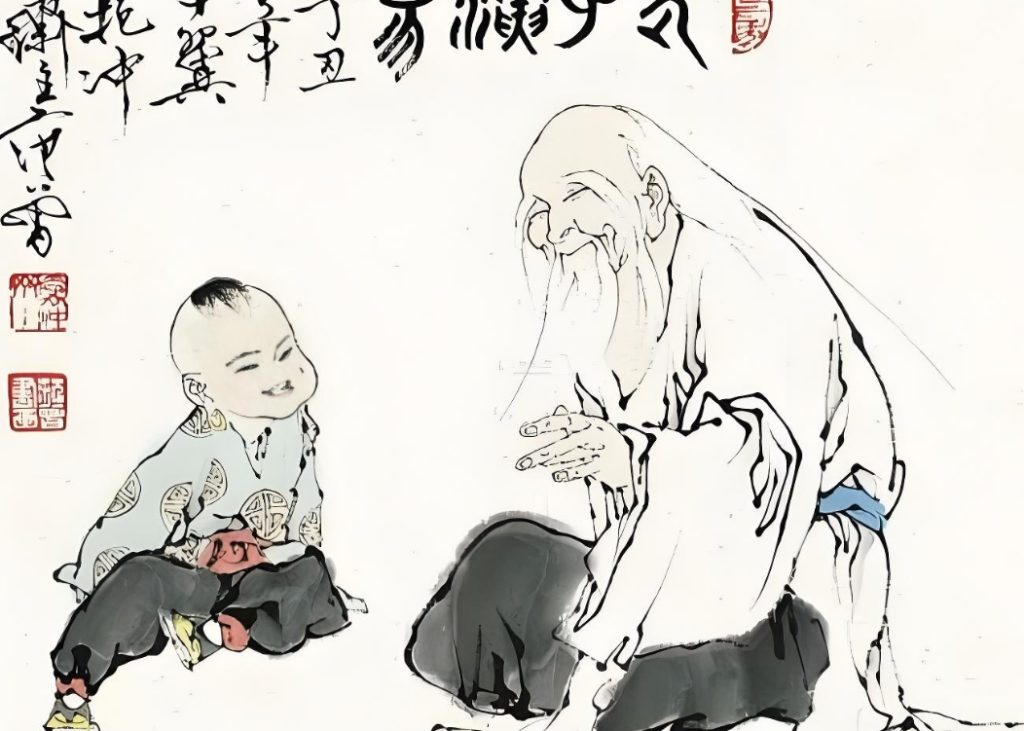

在中国哲学的浩瀚星空中,《道德经》无疑是一颗璀璨的明珠。这部经典著作不仅在道家思想史上占据重要地位,还对后世的哲学、政治及生活方式产生了深远影响。当我们深入探讨《道德经》中的“有为”与“无为”这两个核心概念,便能够更好地理解其所传达的深刻理念。“有为”与“无为”在本质上并不是对立的,它们反而是生活中不可或缺的两面,相辅相成,构成了人们生活的丰富性。然而,若将“有欲望之心”的“有为”视为恶行,便揭示了道德哲学内在的细腻与复杂。

《道德经》是道家学派创立人老子的著作,全书共81章,语言简练而深刻,其中蕴含着丰富的哲学思想。它强调人与自然的和谐关系,主张“道法自然”,即顺应事物的本性而为。在这部作品中,我们看到“无为”这一概念被高度推崇,意味着不刻意追求,不强制干预,而是顺其自然地去生活和工作。

老子在书中提到的“无为而治”,并不是放任不管,而是一种智慧的理念。通过不干预过多,国家与社会能够自我调节,达到一种和谐的状态。相较之下,“有为”则往往被视为人为的努力和欲望的体现,尤其是当这种“有为”出自于个人的自私欲念时,便容易导致混乱与恶行的产生。

有为与无为的对立与统一

表面上,“有为”与“无为”似乎是一对矛盾,但深入思考会发现,它们实际上是统一的整体。所谓“无为”不是消极的放弃,而是积极的选择,是智慧的体现。对于处在繁忙生活中的现代人来说,如何理解这一点尤为重要。

在我们的日常生活中,我们常常被要求去追求目标、实现理想,这种推动力来自社会的期待和个人的欲望。然而,追逐这些目标的过程很容易让我们迷失方向,陷入焦虑与疲惫之中。老子提醒我们,很多时候,放下那些执念,以一种“无为”的态度去生活,反而能更好地抓住真正重要的东西。这并不是说要消极地放弃努力,而是要在努力之余,保持内心的平和与清晰。

欲望之心下的“有为”是恶的根源

在探讨“有为”的同时,我们必须关注其背后的欲望之心。欲望是人类本性的一部分,它推动着人们去追求更好的生活、成就个人目标。但当欲望不加节制,变得过于强烈时,它便可能变成一种恶的力量。

老子在《道德经》中提到:“欲望使人迷失自我。”当人们为了满足欲望而不择手段时,这种“有为”就会变成对社会、他人乃至自身的侵犯。比如,在商业竞争中,一些人为了利益不惜采用卑劣手段,最终不仅伤害了他人,也毁了自己的名声与道德底线。这样的“有为”,无疑是对道德的背叛。

由此可见,欲望的控制至关重要。面对内心的欲望,我们应以《道德经》的智慧为指导,避免过度追求与干预。适度的“有为”可以推动我们的成长与进步,但若仅仅是出于对欲望的追逐,便会迷失方向,堕入恶行之中。

如何在现代生活中贯彻“有为”与“无为”

在当今社会,我们的生活节奏极快,竞争激烈,许多人都在努力打拼,追求成功。如何在这样的环境中找到“有为”与“无为”的平衡,成为了一个亟待解决的问题。

1.确立个人价值观

首先,每个人都应当明确自己的价值观和人生目标。不要被外界的诱惑和压力左右,而是要坚持内心真实的声音。通过反省自己的欲望,判断哪些是值得追求的,哪些又是需要放弃的,从而避免过度追求那些最终并不会带来幸福的事物。

2.实践正念生活

其次,实践正念是一种有效的方法。正念强调活在当下,关注当下的体验,放下对未来的焦虑与对过往的执念。通过正念,我们能够更加清楚地认识自己的内心,意识到欲望的本质,从而更好地管理和控制它们。

3.将“无为”的智慧融入工作

在工作中,我们可以学习“无为而治”的理念。不要过于追求结果,而应关注过程,这样能减轻心理负担。适时的放松与调整,能够使我们更高效地完成工作,同时也保持身心的健康与活力。

综上所述,《道德经》中的“有为”与“无为”并不是孤立的存在,而是密不可分的两面。我们应当在生活中以理性的态度去理解和运用这两者,避免欲望引导我们的行为,时刻保持道德的自觉与自律。