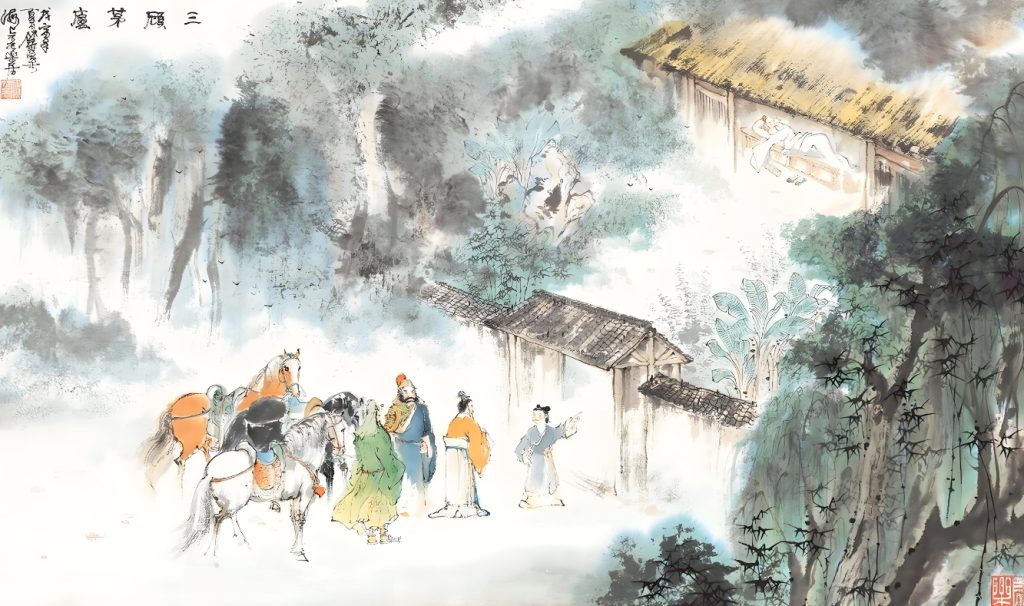

公元207年冬,当刘备第三次踏入南阳卧龙岗的柴门时,中国历史的齿轮发生了微妙的偏移。这场看似普通的访贤行动,实为撬动东汉政权解体的关键支点。诸葛亮《隆中对》的横空出世,不仅重塑了刘备集团的命运轨迹,更在宏观层面重构了汉末政治力量的平衡模式。本文将从战略设计、人才结构、地缘重构三个维度,解析”三顾茅庐”如何成为三国鼎立的历史枢纽。

三顾茅庐后诸葛亮对刘备现有势力的重新分析

建安十二年(207)的刘备,正陷入其军事生涯最危险的战略迷茫期。尽管拥有关羽、张飞等”万人敌”猛将,但集团始终未能突破”流寇式”生存模式:

- 根据地缺失:先后依附公孙瓒、陶谦、曹操、袁绍、刘表,始终缺乏稳固根基

- 战略目标模糊:在”扶汉”口号下,缺乏具体实施路径

- 人才结构失衡:武将占比超过80%,严重缺乏战略型文臣

诸葛亮的战略规划展现惊人的现代性特征,其创新性体现在三个层面:

1.空间重构:提出”跨有荆益”的哑铃型地缘布局,用长江水道连接两大战略区

2.时间规划:明确”待天下有变”的反攻时点,建立战略忍耐机制

3.资源整合:将荆州士族、益州豪强、流亡北士转化为政治资本

该规划在后续二十年中精确应验:

- 208年赤壁之战验证”联吴抗曹”可行性

- 214年取益州完成战略布局第一阶段

- 219年汉中大捷实现”天下有变”的预设条件

这种超越时代的战略设计能力,使弱小的刘备集团蜕变为具备持久竞争力的政治实体。

诸葛亮提出新思维组织寒门士族壮大势力

东汉末年的权力格局呈现严重阶层固化:

- 门阀垄断:袁绍”四世三公”的政治资本难以复制

- 军阀割据:曹操”挟天子”模式形成权力黑洞

- 士族分化:荆襄、汝颍、江东士族集团各自为政

诸葛亮的出山打破了多重政治禁忌:

- 身份革命:布衣士人直接进入决策核心(此前徐庶仅为幕僚)

- 权力重构:创设军师将军职位,实现”政令出于帷幄”

- 文化融合:将荆楚文化、巴蜀文化纳入中原文明体系

刘备集团通过三顾茅庐完成组织基因突变:

- 决策机制:从”主将独断”转向”战略-执行”分层决策

- 人才梯队:庞统、法正、蒋琬等新生代战略家持续涌现

- 意识形态:将”仁义”从道德口号转化为组织文化

这种新型政权形态,为三国鼎立提供了可持续的制度供给。

三顾茅庐后刘备势力的首次觉醒

三顾茅庐标志着中国历史上知识精英首次通过战略智慧而非经学造诣参与顶层设计:诸葛亮的《隆中对》与张良的”下邑画策”形成跨越时空的呼应,将”运筹帷幄”从战术层面提升至战略哲学高度,开创”寒门士族-没落皇族”新型政治联盟模式。

三顾茅庐之所以成为三国鼎立的原点,在于其同时解决了三个历史级难题:

1.战略破局:为迷失的军事集团注入清晰的发展哲学

2.制度创新:创造适应乱世的新型政权组织形式

3.文明跃迁:推动长江流域从边缘走向历史前台

因此,当诸葛亮在《出师表》中写下”先帝不以臣卑鄙,猥自枉屈”时,他不仅是在追忆知遇之恩,更是在诠释改变历史的关键法则——在文明转型期,对智慧的虔诚追寻能够重构权力图谱。这种精神遗产,至今仍在启示着所有面临战略困局的组织:真正的历史转折点,往往始于某个风雪夜坚定的叩门声。